バードウォッチングの楽しみのひとつに、「変化を感じること」があります。昔は当たり前のようにいた鳥が見かけなくなったり、逆に「こんなところに!?」という種と出会ったり。そんなバードウォッチングの感覚を、科学的なデータで裏づけてくれる研究が2024年に発表されました。

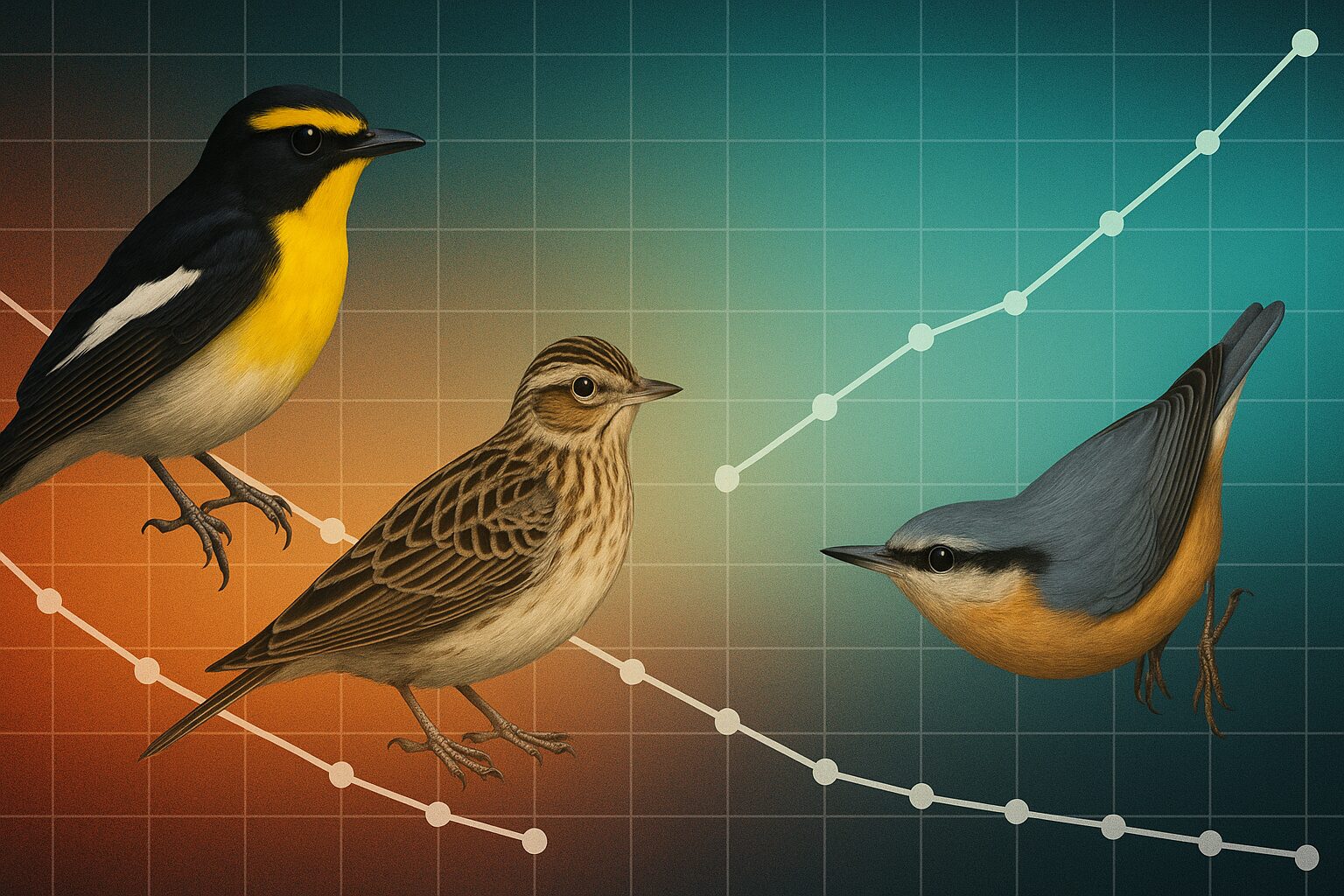

研究を行ったのは、日本の国立研究機関やNPO、海外の大学研究者を含む国際チームです(Katayama et al., 2024)。2009年から2020年まで、日本全国119か所で47種の繁殖鳥類の個体数変動を追い続けた、大規模な調査です。その結果、はっきりとした「増えている種」と「減っている種」の傾向が見えてきました。

トリハカセ

トリハカセ日本全国スケールでのとても興味深い研究です。

増加傾向にあるのは「森の常連たち」

この12年間で個体数が増えていたのは、成熟した森林を好む、いわゆる「森林専門種」に分類される鳥たちです。

たとえば、キビタキ、オオルリ、クロジなどの鳥類です。たしかに、最近見る機会が増えた気がする、そんな風に感じる方も多いのではないでしょうか?

日本では1960年代以降、人工林や里山林の手入れが徐々に減少し、結果として「放置された森」が増えています。その過程で森林が成熟し、森林性の鳥たちにとって好ましい環境が広がったと考えられます。とくにキビタキやオオルリのような「落葉広葉樹林を好む種」にとって、ひろがりつつある樹高が高い森林は、格好の繁殖地となります。

ただし、植林地に関して、植えられている樹種や林の密度、手入れの有無によって、鳥類にとっての生息地としての価値に大きな差があります。とくにスギやヒノキなど単一樹種で密植された人工林では、林床が暗く貧弱になりやすく、限られた鳥種しか利用できません。そのため、シジュウカラやヒヨドリといったごく一般的な種ばかりが増えてしまい、かえって全体の多様性が低下する可能性もあるのです。

トリハカセ

トリハカセ明治時代から高度経済成長期にかけて、日本の森林はボロボロになっていたんですね。

減少しているのは「人里の鳥たち」

一方で、はっきりとした減少傾向が見られたのは、「開放環境を専門的に利用する種」や「森林一般種」と呼ばれる鳥たちです。森林一般種は、成熟した森の内部だけでなく、林縁や草地、農地などの開けた環境も利用する、いわば“森と人里の間にいる鳥”といえるでしょう。

減少している鳥として挙げられているのは、ヒバリ、ホオジロ、モズ、カシラダカなのです。

これらの鳥類が好んで利用するのは、人の手が入ることで保たれてきた半自然的な環境です。かつては日本各地に広がっていた、いわゆる「里山的なモザイク環境」ですが、近年は農業の担い手不足や高齢化により、その維持が難しくなっています。

結果として、農地は耕作放棄され、やがて草地から灌木林へと遷移してしまいます。これらの鳥たちにとっては、利用できる環境が次々と失われているのです。とくにヒバリのように地上で繁殖する種は、背丈の高い草や低木の侵入により巣作りの場所自体が消えてしまいます。遠方の探鳥スポットに行ってまで見たい鳥ですよね。

気候変動の影響は種によってさまざま

気温の上昇に対しての種ごとの反応も、今回の研究では詳しく検討されました。寒冷地に適応した以下のような鳥たちは、明らかに厳しい状況にあります。

減少している種の例は、ゴジュウカラ、ミソサザイ、ヒガラなどの、比較的冷涼な環境を好む種です。

これらの種にとって好ましい生息地は、温暖化によって縮小しつつあると考えられます。ただし、暖かい環境を好む種が必ずしも増えているわけではない点は注意が必要です。

また、気候変動の影響が2015年以降で顕在化していることも注目すべき結果でしょう。

「当たり前の鳥」こそ、見逃さずに観察を

バードウォッチャーにとって馴染み深い種が、実はひっそりと数を減らしている… そんな現実が、今回の研究によって裏づけられました。いまのところ保護の対象にはなっていなくても、地域から姿を消しつつある「普通の鳥」たち。これらの種に光を当てるのは、むしろ私たちのようなバードウォッチャーの役目なのかもしれません。

通っているフィールドで、聞き慣れた鳥のさえずりを聞いたら、「今年もいてくれてよかった」と少しだけ意識を向けてみてください。その気づきが、未来の鳥たちを守る第一歩になるかもしれません。

トリハカセ

トリハカセぜひ何らかの形で、記録を残しておくと良いと思います。

いつの日か、保全に役立つ日がくるかもしれません。

参考文献

・Katayama et al. (2024) Effects of human depopulation and warming climate on bird populations in Japan: Conservation Biology 38: e14175

コメント